大陸俯沖過程中的流體活動是殼幔間物質與能量交換的重要途徑,不僅涉及元素遷移和同位素分餾,還在地球不同圈層的相互化學作用中扮演了關鍵角色。近日,中國科學技術大學肖益林教授團隊與中國地質大學(北京)徐麗娟副教授合作,通過對我國蘇魯造山帶花崗質熔體-榴輝巖界面的系統研究,揭示了大陸俯沖帶深部流體的強氧化特性及其在元素遷移中的重要作用,為該領域研究提供了新的見解。

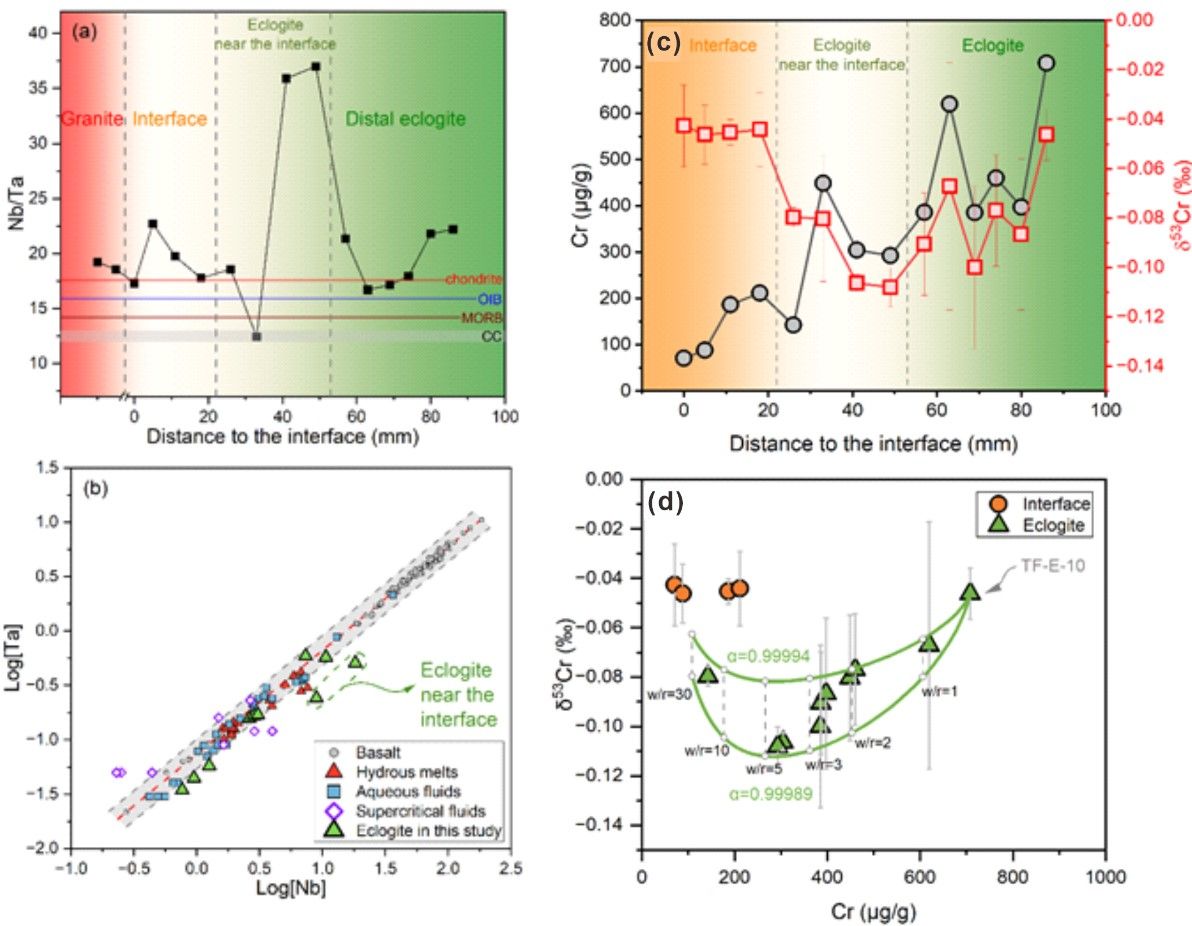

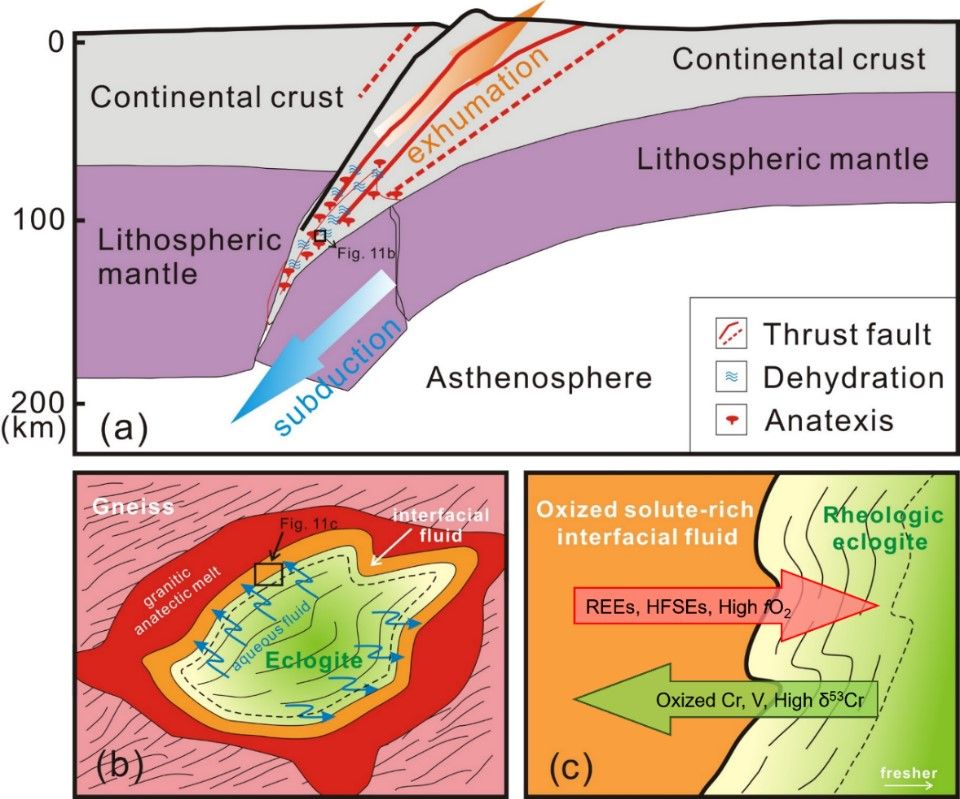

研究表明,蘇魯造山帶花崗質熔體-榴輝巖界面記錄的界面流體形成于蘇魯地體折返初期的超高壓階段,是由俯沖到地幔深度的片麻巖經部分熔融產生的花崗質熔體和榴輝巖同時脫水釋放的富水流體混溶形成的。同時,該界面具有復雜的礦物組合(包括石英、藍晶石、多硅白云母、鈉云母、綠簾石,少量的褐簾石、金紅石及鋯石等),接近界面的榴輝巖表現出稀土元素和高場強元素富集的特征和高Nb/Ta比值(圖1a, b),綜合指示了該界面流體具有非常強的遷移元素能力,可能代表了一種特殊的地質流體—超臨界流體。此外,通過鋯石氧逸度、全巖Fe3+/Fe2+比值及Cr同位素的綜合證據(圖1c, d),進一步證明了界面流體的強氧化性。本研究在結合溫壓條件、元素遷移行為和氧化還原狀態研究的基礎上,不僅為自然條件下識別超臨界流體提供了明確的標志,也為俯沖帶流體的研究提供了新視角(圖2)。

圖1(a, b)花崗質熔體-榴輝巖界面以及相鄰花崗巖和榴輝巖的Nb/Ta比值變化, (c, d)巖性界面-榴輝巖剖面的Cr含量—Cr同位素組成變化

圖2界面流體的成因和流體-巖石相互作用圖

研究成果最近以“Tracing the Oxidizing State and Element‐Mobilizing Fluids inContinental Subduction Zones: Insights From the Granitic Melt‐Eclogite Interface” 為題發表在國際地球科學領域NI指數收錄期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》上。中國科大博士生雷靜為第一作者,肖益林教授和譚東波特任副研究員為通訊作者。研究得到了國家重點研發計劃(2018YFA0702701)和國家自然科學基金(42230304,42073003, 42302050)的聯合資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2023JB028480

(地球和空間科學學院、科研部)